除虫菊から蚊取り線香を生み出したKINCHO(キンチョー)の歴史は、人類と蚊の戦いの歴史そのものである!?

いやあ、ちょっと言い過ぎでしょうか・・・

って偉そうに書ける立場じゃないのは重々承知しておりますが、それぐらい深く長い歴史を積み重ねてきたからこそ誰も否定出来ないのではないでしょうか。

「金鳥の夏、日本の夏。」

テレビでクイズ番組があるとして、夏といえば?という質問への回答に必ずといっていいほど出てくるのが、”蚊取り線香”ですよね。

え?違う?いえいえ、出ますよきっと。

それぐらい日本人にとって夏の季節に欠かせない、いやもはや季語といっても過言ではないでしょう。

※ただし、”KINCHO(キンチョー)”ではなく、”金鳥の渦巻”でもなく、”蚊取り線香”ですよ。なので私個人としては、「日本の夏、(それは)蚊取り線香」というフレーズですね。ま、どうでもいいですね。

この有名な一文が日本全国に広まった経緯を記した本が刊行されました。

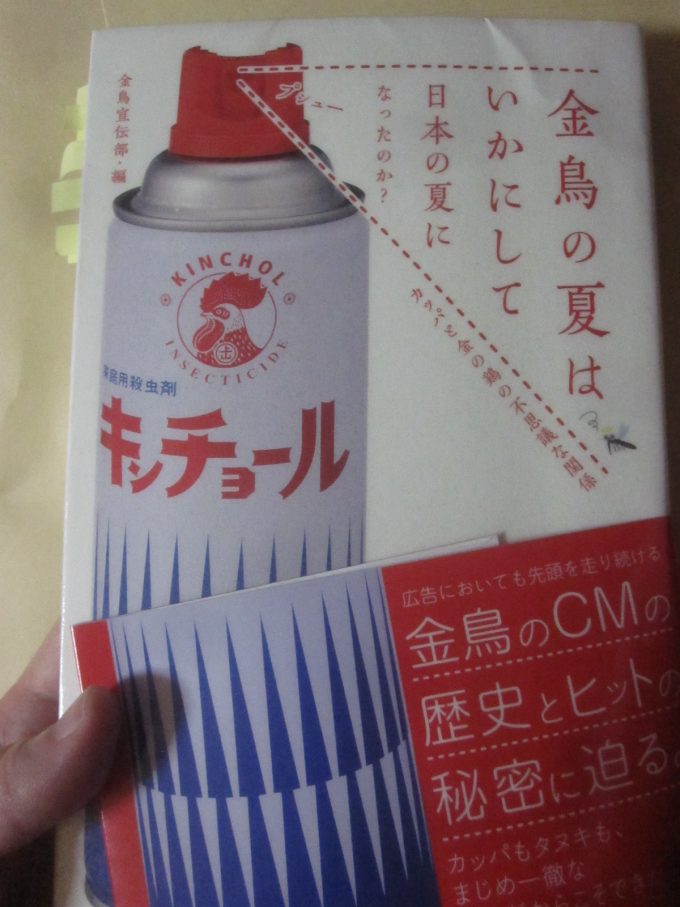

単行本-金鳥の夏はいかにして日本の夏になったのか?カッパと金の鶏の不思議な関係

殺虫スプレーから放たれる放射線状の吹き出しには、

”金鳥の夏はいかにして日本の夏になったのか?カッパと金の鶏の不思議な関係”

と書籍名タイトルが配置された一冊。

読み始めた時から付箋紙をペタペタ貼り付けるほど興味深く面白い内容が盛りだくさん。

ただし!

スポットを当てているのは、KINCHO(キンチョー)※社名は大日本除虫菊株式会社、の創業から今日に至る広告戦略の歴史についてであり、蚊取り線香など殺虫剤の歴史ではありません。(ですよね?私が間違ってますか?)

友人に教えるならば、ニワトリの顔が印象的な蚊取り線香が、日本の夏の風物詩となるまでの宣伝戦略の苦闘が描かれた一冊、と紹介してもいいのではないでしょうか。

それはやはり、テレビCMが一番大きな役割を担っていた、ということを、同社の宣伝部、そして制作側のクリエイターたちが語っています。(※CMに出演する方々のインタビューも面白い!)

同著を手にとる多くは、私のような消費者よりも、広告に携わる業界人のほうが多いような気がしますが、CM制作の裏側を”のぞきみ”出来るような感覚を楽しめますよ(笑)。

今や日本の風物詩のひとつとまで言われるようになった金鳥製品のCM。なぜ、金鳥はここまでCMにこだわったのか?金鳥CMの歴史とその制作者たちの証言を集め、その面白さと笑いの秘密を紐解きながら、金鳥CMの実像を描いた一冊。カッパもタヌキも、まじめ一徹な会社だからこそできたオモシロCM。広告においても先頭を走り続ける金鳥のCMの歴史とヒットの秘密に迫る。

私たち一般庶民の生活に溶け込み、何気なく使っている蚊除け線香に、実はこ~んな(;´゚д゚`)ええ!?あれまあ∑(゚◇゚///)!?なヒ・ミ・ツが隠されていたとはー!!!その一部をちょっとだけ紹介したいと思います。(怒られない程度に・・・)

消費者の視点で描かれ紡がれたオモシロCMの裏側を盗み見したくないですか?そんな欲望を叶えるキンチョー本

単行本-金鳥の夏はいかにして日本の夏になったのか?カッパと金の鶏の不思議な関係

ひと目で印象に残るほどインパクトある殺虫スプレーがデカデカと写る表紙、本屋に並んでいたら思わず手にとってしまいますね。

※実は私、今まで一度も家庭用殺虫剤キンチョール・スプレーを使ったことがありません。これを機に我が家の虫よけに採用してみようかと検討中(笑)。

単行本-金鳥の夏はいかにして日本の夏になったのか?カッパと金の鶏の不思議な関係

内容のメインは殺虫剤の効果・効能ではなく、金鳥のCM作りに焦点を当てたものとなっており、一般人よりも広告業界のクリエイターたち必読の本となっているのかも。

私が気になった箇所(=付箋を貼り付けたページ)から引用してみます。

「金鳥」という商標のいわれ(ページ18-19)

中国の歴史家・司馬遷によって編纂された歴史書の『史記』。その中に登場する中国戦国時代の遊説家・蘇秦は、韓、魏、趙(ちょう)、燕(えん)、楚、斉の王たちと同盟を結び、秦に対抗すべきだと説きます。

「それぞれ小国であっても君主としての権威を保つべきだ。秦(大国)に屈服するな」ということを伝えるために記されていた一節が、「鶏口と為るも牛後と為るなかれ」です。

つまり、秦に屈して牛の尻尾のように生きるよりも、小とはいえ、鶏の頭(かしら)になるべきであると各国の王を説き、同盟を成功させました。

この一節を信条としていた英一郎は、1910(明治43)年、鶏をデザインした「金鳥」の商標を登録。殺虫剤や防虫剤といった、生活に密着した衛生用品において先駆者として「鶏口」になるべき自覚と気概をもち、品質をはじめ、あらゆる面で他より優れたトップにたらんことを商標に誓ったのです。

ワーオ(´゚д゚`)!鶏マークにはそんな意味があったのですねー!

飼っていた鶏(名古屋コーチン)に名前を付け大事に育て、愛着が湧いた頃に親戚のオジサン達が絞めて「おいし~おいし~」言いながら食べちゃう場面を目撃してトラウマになった過去を克服したかった・・・なんていう私が思い描いたストーリーが恥ずかしい(汗)。

企業を成功へ導いた創業者たちはみな中国の歴史書を読み漁ってる気がしますね、野球の野村克也さんとかネットライフの出口治明さんとかもそうだったかな、靴下屋タビオの越智直正さんもそうだったような、戦国時代の戦い方がそのまま現代のビジネス戦略に通じるんですねえ。

それから偉大な企業家って創業当時からグローバルな視野で物事を考えていたのが分かります。

明治期にすでに広告を積極利用(ページ22-24)

話がそれましたが、日本で初の除虫菊の栽培に取り組んだ英一郎は、当時としてはかなりチャレンジ精神の旺盛な人でした。除虫菊の栽培を全国区にしたいという夢を抱き、全国行脚して栽培を奨励しました。しかしその方法に限界を感じ、印刷物による普及を考えます。「除虫菊栽培書」を発刊し、全国関係者に無料配布しました。

———————-

英一郎の地元では、英一郎と事業を興そうと目論(もくろ)んでいた人たちが「地元の独占事業にしたい」と考えていたのに対して、英一郎は「種苗も資本も公開して、全国的に栽培普及を図るべきだ」と譲らず、結局仲たがいをしてしまいます。除虫菊で日本の衛生面の向上を図りたいという壮大な計画をもっていた英一郎にとっては、除虫菊の栽培を全国展開することが大事で、それには広告を使うのが早いと考えたのでしょう。

金鳥という企業に対して「広告に特徴がある」、「CMが印象深い」と感じてくださる方が多いと思いますが、金鳥の広告の歴史は、明治時代にすでに始まっていたのです。

広告は他にも、英語やロシア語、中国語、ポルトガル語、インドネシア語などで作られている資料が残っていて、日本だけじゃなく創業当時から国外展開・海外進出も視野に入れていたのが分かります。

このように、内容のメインは広告に関すると書きましたがページ前半には創業当時の苦闘も記されていますよ。なんだか大河ドラマを見ているような壮絶な展開が頭の中に浮かび上がるのです!

そしてテレビが一般家庭に普及する時代から現在にかけての広告づくり、主にテレビCM制作の裏側に密着した流れと続くのです。

それと本中の章分けには、落語で扇子をタタンッ!と叩いて場面展開の役割をする道具のような蚊取り線香が登場しますが、なんと中央が金鳥マークとなっているのです!これ、めちゃくちゃ欲しいです(笑)!

本中の章分けにニワトリ型の蚊取り線香が使われている!?

ああー!火が点いちゃった!燃えちゃったよー!にわとり、逃げてー(笑)!

章が進むにつれて、火が点けられた蚊取り線香が燃えていく

章が進むにつれて、火が点けられた蚊取り線香が燃えていくドキドキ感(笑)!

中心のニワトリ部分まで火が迫った章の終盤地点

あっち!あっちっちー!ちなみに、あごの部分の”ぷよぷよ”は肉髯(にくぜん)という名称なのだそう。私が飼っていた名古屋コーチンのぷよぷよ、指で揉んでいたらなぜか安心感を得られたのです、え?どうでもいい情報でしたね(汗)。

蚊取り線香が燃え尽きた後に残っているのは・・・フラフラと落ちる蚊だった!

そして燃え尽きた後には・・・なんていう広告と一緒でクスッと笑えるエッセンスが詰まっているのです。

普段の生活に溶け込んだモノが実はこんな裏側・ヒ・ミ・ツが隠されいたんだー!とオモシロ楽しく読めました。

似た内容!?の本でオススメだと、

チロルチョコの制作秘話というか裏側をのぞける一冊も面白いです。

最後に、本を読んだ次にオススメする映画があります。

世界一のテレビCMを決めるサンタモニカ国際広告祭。各国の超一流クリエイターが集結するこの晴れ舞台に、なぜか無理やり参加させられた日本の若手代理店社員。そこで知らされた真のミッションとは……何と「ちくわ」のCMを入賞させることだった!失敗すれば即クビという人生の大ピンチ。陰謀とオトナのかけひきが渦巻くなか、バカが付くほど正直で広告への愛は誰にも負けない落ちこぼれ社員の運命や、いかに――!?

さすがに金鳥宣伝部は紹介しない!?広告業界の裏側を描いた作品です。制作側はクスッと笑えないかもしれません・・・(汗)。